L’ÉDITO

CHRONIQUES

L’ÉDITO

LOGISTIQUE : UN NOUVEAU SUJET DE SOUVERAINETÉ

CHRONIQUES

TRANSPORTS ET DÉCARBONATION : L’AEE SÈME LE TROUBLE

(Chronique publiée dans TI&M n° 551)

OBSERVATION DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE : UNE DÉMARCHE COLLABORATIVE

(Chronique publiée dans le TI&M n° 549)

ÉDITO

LOGISTIQUE : UN NOUVEAU SUJET DE SOUVERAINETÉ

Braudel a montré comment le capitalisme marchand supposait de contrôler les mers, les ports, les comptoirs, les entrepôts, en étendant son influence à travers les continents au temps des empires et des grandes compagnies commerciales, fréquemment placées sous le contrôle des États pour optimiser l’usage des avantages comparatifs. Ensuite, les usines ont pris le relais avec le capitalisme industriel. Cela a recentré la recherche de la puissance au sein même des territoires à travers leur capacité à produire efficacement. La féroce compétition entre les grands industriels recoupait alors celle entre les États qui visaient à s’assurer une position favorable dans la division internationale du travail. Les intérêts semblaient alignés : « Les profits d’aujourd’hui sont les investissements de demain et les emplois et créations de richesses d’après-demain. » C’était avant le grand mouvement de mondialisation, rendu possible par l’apparition du conteneur et pleinement réalisé après la diffusion générale de son utilisation. L’augmentation considérable du poids du commerce international dans le PIB mondial est due, pour une part significative, à l’explosion des chaînes de valeur transnationales. La globalisation a conduit le capitalisme industriel (historiquement somewhere) à être partiellement supplanté par la finance et par les stratégies d’arbitrage entre actifs physiques (massivement anywhere et organisé en réseaux transnationaux). En France, cette période fut marquée par les discours en faveur d’une industrie fabless, portés par la conviction que l’excellence de notre capital humain, notre capacité d’innovation et de valorisation des actifs immatériels (la marque France), notre savoir-faire dans la production de services « hyper-industriels » permettraient de garder une place de choix dans les chaînes de valeur et ainsi de maintenir un haut niveau de « pouvoir de consommer » tout en se déchargeant des tâches de transformation physique de la matière.

Vers une nouvelle ère où la circulation commandera la valeur plus que la production ou la monnaie ?

Aujourd’hui, nous entrons progressivement dans une nouvelle ère où c’est la circulation qui dictera les règles. Qu’ils s’agissent de biens, d’énergie, de données, de services dématérialisés : c’est de la robustesse et de la vitesse de circulation dont dépendra de plus en plus la puissance économique. La logistique ne fait plus seulement qu’assister : elle structure. États, marchés, sociétés lui sont désormais subordonnés.

Ce qui génère de la valeur et du profit, ce n’est plus seulement le produit et le service associé, mais son mouvement et sa disponibilité. Les opérations physiques doivent suivre de la façon la plus fluide possible (transit sans contrainte, efficacité de la livraison et des retours) la mise en avant numérique des produits. Le modèle d’affaires d’Amazon, de Shein, de Temu ou d’Alibaba repose sur une obsession : réduire au maximum tous les freins et les frictions dans la circulation. La logistique pourrait devenir une forme contemporaine de l’autorité, à condition de toujours satisfaire les besoins qu’elle suscite. Avec, in fine, l’approbation individuelle de chaque consommateur sans que le collectif des citoyens en mesure les conséquences – ce que l’on pourrait résumer par « un bilan jugé globalement positif » ou, autrement dit, « bonheurs privés et malheur public ». L’hypermobilité de la marchandise durant la pandémie, qui a remarquablement permis de maintenir le consentement des individus consommateurs privés eux-mêmes de la possibilité de se déplacer et des nombreuses libertés, en a été un exemple particulièrement révélateur.

Les grandes plateformes numériques ne sont plus des intermédiaires servant les opérateurs économiques (industriels, distributeurs) ou les consommateurs. Elles sont devenues les urbanistes de la circulation : elles structurent et contrôlent les flux et déterminent la localisation optimale des stocks. Leur puissance logistique redéfinit les rapports de force au sein des chaînes de valeur.

Elles ont développé un modèle proposant la « supply chain as a service ». À titre d’exemple, Cainiao, filiale logistique d’Alibaba a mis en place le même modèle, l’information révélée par le Wall Street Journal : « Le président exécutif de Shein dévoile le projet d’ouvrir sa chaîne d’approvisionnement à d’autres marques de mode. » En quelques années, la marque a ébranlé le marché global de la mode. Le succès très rapide de la société, qui distribue aujourd’hui dans 150 pays, se fonde sur deux piliers : un art consommé du marketing d’influence et une logistique de pointe – le tout entièrement piloté par la data et l’intelligence artificielle, c’est cette formule que Shein souhaite aujourd’hui commercialiser auprès de marques tierces. Ou du moins, une partie de la formule : celle consistant à tester de nouvelles références en petites séries et d’en piloter le réassort de façon ultra-granulaire et rapide. Chaque jour, grâce à son algorithme, Shein repère les tendances et les convertit en plusieurs milliers de nouvelles références, d’abord fabriquées en petits lots par un réseau dense de fournisseurs textiles, en Chine.

Ces micro-lots permettent de tester l’appétence des clients, afin de relancer ensuite la fabrication des références qui rencontrent leur demande. Le tout, dans un délai très court (jusqu’à treize jours de la conception au container maritime ou ULD, et six jours pour un réassort), avec un nombre de références colossal, et à très bas prix.

Les plateformes fixent donc les règles d’accès au marché, de visibilité et de rémunération

Les remises en cause du monopole des monnaies émises par des États ou groupement d’États au profit de cryptomonnaies relèvent d’une même tendance. L’influence des grands logisticiens et des plateformes ne tarde pas à se manifester dans l’espace public des différents États-nations (à travers le contrôle direct des médias, les leviers de soft power et des prises de position de plus en plus sonores sur la fiscalité et la réglementation), comme ce fut le cas des grands groupes industriels à la fin du siècle précédent.

L’interdépendance entre les urbanistes

de la circulation et les infrastructures

Les terminaux portuaires, les aéroports, les routes et réseaux ferrés, les mégahubs logistiques, les data centers, les réseaux de satellites, etc., constituent les supports indispensables à ces réseaux invisibles qui décident de la valeur, du droit, de la souveraineté. Les États eux-mêmes deviennent dépendants de ces réseaux parfois privés. L’objectif est d’éliminer le maximum de barrières – douanière et fiscale, sociale, réglementaire – en construisant des dispositifs juridiques et logistiques pour soustraire les échanges mondiaux à la régulation des États. L’économie globale devenant ainsi hors de portée des pouvoirs politiques.

Reprendre le contrôle des flux

À l’ère du capitalisme de la circulation, chaque crise qu’elle soit due à la saturation des ports ou à la pénurie de conteneurs, à des tensions géopolitiques (Suez, Panama, Baltique, mer Noire) sur des couloirs de transport ou encore à des cyberattaques révèle notre vulnérabilité. La logistique est redevenue une affaire de souveraineté. Les crises récentes l’ont encore démontré : maîtriser les flux logistiques, c’est aussi maîtriser les rapports de force mondiaux. Selon le choix de privilégier plutôt la consommation (large éventail dans le choix des produits, allant presque jusqu’à la personnalisation, pression toujours plus forte sur les prix, fluidité et rapidité) ou plutôt la production (résilience des systèmes productifs), cela n’emportera pas les mêmes décisions pour recouvrer une souveraineté logistique.

Hervé Nadal

TRANSPORTS ET DÉCARBONATION : L’AEE SÈME LE TROUBLE

La Commission européenne doit publier avant l’été la feuille de route de l’UE pour les émissions de GES. En 2040, elles devraient avoir baissé de 90 % par rapport à 1990. Cependant, cet objectif est contesté par la France et plusieurs autres pays. Ils sont fondés à le faire quand on se penche sur les prévisions de l’Agence européenne de l’environnement pour le secteur des transports.

L’Union européenne et la France se sont engagées à atteindre la neutralité carbone en 2050 avec deux objectifs intermédiaires : – 55 % en 2030 et donc – 90 % en 2040. Mais pour l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), cela semble hors d’atteinte dans le secteur des transports. Un peu supérieures à 800 Mt en 1990, ses émissions atteignaient 1 100 Mt en 2019. Une décélération lente les conduirait à 750 Mt en 2030 (- 7 % par rapport à 1990) et 650 Mt en 2050 (- 20 %). Nous sommes donc très éloignés des objectifs généraux, alors même que le secteur des transports représente 25 % des émissions totales. Même si, hypothèse peu réaliste, tous les autres secteurs (industrie, agriculture, résidentiel…) atteignaient la neutralité carbone, alors, du fait des transports, les émissions de GES de l’Europe ne baisseraient que de 80 % à l’horizon 2050. Pourquoi l’AEE est-elle si pessimiste et se permet-elle d’envoyer des signaux contraires aux ambitions de l’UE ? Nous répondrons à cette question en nous intéressant au transport de personnes. La question du fret a été traitée dans le précédent numéro.

Horizon 2030

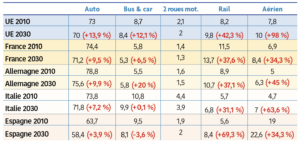

Les prévisions de l’AEE se fondent d’abord sur l’évolution des parts modales. Elles changeraient peu de 2010 à 2030, à l’échelle de l’UE comme dans les 4 pays cités. Le tableau 1 réserve quelques surprises. La première est le développement du transport aérien.

Comme les trajets intra-européens sont pris en compte, il dépasse le ferroviaire dans l’UE et ce serait encore plus net si étaient comptabilisés les destinations hors d’Europe. On notera la part très importante de l’avion en Espagne du fait des déplacements touristiques. Comme en Italie, la part modale du ferroviaire progresse peu, malgré l’importance de leurs investissements dans les lignes à grande vitesse. En Italie, la part de marché des deux roues motorisés représente plus de la moitié de la part du ferroviaire ! Partout, l’automobile conserve une part de marché importante, notamment en Allemagne.

Tableau 1 : Les parts modales en 2010 et 2030 (trajets domestiques et intra-européens).

L’AEE s’intéresse ensuite à l’évolution des volumes de trafic. Ils progressent pour pratiquement tous les modes de transport (hors 2 roues motorisés), comme le montrent les chiffres en rouge entre parenthèses. Partout, le ferroviaire progresse, mais cela n’implique pas de réduction des autres trafics. Au contraire, puisqu’à l’échelle de l’UE, l’aérien progresse plus de deux fois plus vite que le rail. Modestement, la route continue sa marche en avant. Dans les transports, le principe d’addition l’emporte sur le principe de substitution. Comme le montre Jean-Pierre Orfeuil dans les pages qui suivent (p. 19), le développement du ferroviaire n’empêche pas l’inertie des parts modales. Ce n’est donc pas un hasard si, depuis le pacte vert, l’UE insiste beaucoup plus sur la décarbonation de tous les modes de transport que sur le report modal.

Quel rôle pour le progrès technique

Pour décarboner les mobilités, l’identité de Kaya identifie cinq leviers. Trois concernent les comportements de mobilité : la demande, le partage modal et le taux de remplissage des véhicules. L’AEE nous dit que les deux premiers offrent peu de marge de manœuvre. Idem pour le troisième. Le taux de remplissage des avions est déjà très élevé. Pour les automobiles, le développement du covoiturage reste marginal. Pour les transports collectifs terrestres, l’accroissement de l’offre ne va pas forcément améliorer les taux de remplissage. Face à l’inertie des comportements, est-il possible que la décarbonation se fasse en recourant aux 2 leviers techniques, à savoir l’amélioration du rendement des moteurs et surtout la décarbonation des carburants, notamment via l’électrification ? L’AEE ne fournit pas le détail de ses données prospectives, mais quelques estimations sont possibles.

Pour l’aérien, les émissions totales devraient croître, de 116 à 135 Mt de 2010 à 2030, alors que le trafic passerait de 329 à 651,4 milliards de p.km. Cela signifie, en négligeant la part du fret, que les émissions unitaires par p.km diminueraient de 352 à 207 grammes. Le progrès technique serait important, mais plus que gommé par l’effet rebond sur les trafics.

Pour les automobiles, les trafics passeraient de 3 900 à 4 533 milliards de p.km et les émissions de 468 à environ 300 Mt, soit une baisse de près de 50 % des émissions unitaires (de 120 à 66 grammes) grâce à une électrification rapide du parc automobile.

L’AEE reconnaît donc que les progrès techniques peuvent contribuer à la décarbonation, mais cette dernière sera limitée du fait de l’inertie des comportements. En France, la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) prend également en compte les progrès techniques, mais envisage aussi des mutations majeures dans les comportements pour atteindre la cible. Qui faut-il croire ?

Notes

1. https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/sustainability-of-europes-mobility-systems/climate

OBSERVATION DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE : UNE DÉMARCHE COLLABORATIVE

Un système d’observation de la logistique, fiable et d’usage facile, est nécessaire pour fonder une stratégie nationale et en suivre la mise en œuvre. Le troisième et récent séminaire sur ce thème marque une avancée notable dans la mise en place d’un dispositif opérationnel.

En 2015, la Conférence nationale sur la logistique avait préconisé la mise en place d’un outil d’observation de la logistique¹, mais cette proposition consensuelle resta longtemps sans suite. Alors que le premier Comité interministériel de la logistique (Cilog²) se réunit en 2020, ce n’est qu’en 2022 que put se tenir une première séance de présentation d’un observatoire national de la logistique, conçu par l’équipe de l’université Gustave Eiffel avec le soutien du ministère des Transports (DGITM) et du ministère de l’Économie (DGE³).

Cette première réalisation montrait que l’exercice était faisable et que son résultat pouvait utilement alimenter une réflexion politique sur la logistique en France même si, bien sûr, il était à ce stade incomplet et perfectible.

Le troisième séminaire national organisé sur ce thème, le 13 janvier 2025 au ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, a été marqué par la diversité des acteurs représentés et le haut niveau des contributions.

C’est Rodolphe Gintz, directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités qui, significativement, ouvre la séance⁴. Il met en avant la collaboration entre acteurs privés et publics, la mise à disposition d’informations inédites, l’organisation en réseau d’observatoires régionaux en coopération avec l’Observatoire national, la création en cours d’un atlas actualisé des entrepôts, la complémentarité entre le service statistique du ministère (le SDES) et l’université Gustave Eiffel, ainsi que l’aptitude de leurs travaux à contribuer à l’élaboration et au suivi des politiques publiques.

Suivent les diverses séquences de la journée, introduites et animées par Corinne Blanquart et Paul Vilain (pour l’université Gustave Eiffel) et par Xavier-Yves Valère et François Tainturier (qui forment l’équipe de la DGITM dédiée à la logistique).

Tableau de bord de la logistique en France

Présentée par Paul Vilain, la Synthèse du tableau de bord (Données 2023) constitue la production centrale de l’Observatoire national. Elle s’est fortement étoffée depuis l’édition précédente et est désormais complétée de trois cahiers thématiques sur les territoires, les politiques publiques et l’immobilier logistique⁵.

Immobilier logistique

Vinciane Bayardin (SDES) présente l’enquête nouvelle sur les entrepôts en cours de réalisation (un « atlas »), portant sur les surfaces de plus de 10 000 m². Sonia Menand (du groupe de conseil en immobilier d’entreprise CBRE) souligne l’importance de la transparence des données pour un bon fonctionnement du marché, ainsi que l’intérêt qu’aurait un atlas européen.

Analyse économique

Présentant l’analyse économique de l’activité logistique, Corinne Blanquart et Paul Vilain insistent sur la nécessité d’améliorer la connaissance de sa compétitivité et de sa qualité de service, à travers des données de coûts, de prix, de partage de la valeur, prenant aussi en compte les efforts d’optimisation, l’attitude des chargeurs, etc.

François Tainturier prolonge l’analyse par des éléments d’étude de la demande de transport de marchandises, décomposant celle-ci selon 27 filières productives. Le volume de fret apparaît davantage lié à l’indice de production industrielle qu’au PIB. En matière de prospective, le volume de fret français en tonnes-kilomètres pourrait augmenter de 19 % à l’horizon 2050 par rapport à son niveau de 1990. Cet exercice vient aussi nourrir la planification écologique, prenant en compte les actions de modération de la demande et des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre de la troisième édition de la SNBC (Stratégie nationale bas-carbone).

L’étude de la demande est approfondie par une nouvelle enquête auprès des chargeurs, présentée par François Combes (du laboratoire SPLOTT de l’UGE). Cette démarche, qui se différencie des enquêtes traditionnelles menées auprès des opérateurs de transport, permet de mieux connaître l’influence de l’environnement logistique des entreprises sur l’organisation du fret.

Une table ronde réunissant des représentants d’activités économiques fortement demandeuses de transport de marchandises (Fabrice Accary de l’AUTF, Samuel Carpentier d’Intercéréales et Olivier Galisson de France Chimie) vient enrichir ces approches générales par la présentation des conditions économiques prévalant dans leurs secteurs : environnement international et pression de la concurrence, évolutions techniques et perspectives des marchés, qui conditionnent leurs possibilités d’optimisation des transports et notamment de report modal vers des alternatives à la route.

Annoncé par un précédent Cilog, l’Observatoire national de la performance portuaire (OPP) est désormais en place et présenté par Arthur de Cambiaire et Claire Arnault (du bureau de la stratégie portuaire de la DGITM). Privilégiant quatre thèmes d’analyse (compétitivité, développement économique, transition écologique, transition énergétique), il compare les principaux ports français, mais les situe aussi par rapport à leurs puissants concurrents des pays voisins. À terme rapproché, le modèle économique des ports devra être repensé face au déclin des trafics d’hydrocarbures et selon leur capacité d’adaptation à la transition énergétique ainsi que selon l’acceptabilité des projets de redéveloppement et de décarbonation des zones industrialo-portuaires.

Territoires

Paul Vilain montre que le marché de l’immobilier logistique connaît une pénurie de locaux disponibles et de ressources foncières dans la plupart des régions.

François Tainturier souligne la poursuite de la mise en place d’observatoires régionaux et des efforts de convergence dans le choix des méthodes d’observation et des indicateurs. Julie Raffaillac (de Régions de France) et Céline Lammin (en charge du développement de l’axe Sud MeRS : Méditerranée/Rhône-Saône) confirment ce processus collectif de progrès et de mise en cohérence.

Environnement

Paul Vilain rappelle que, pour se conformer à la trajectoire de la SNBC, la France doit faire passer son rythme de diminution des émissions de gaz à effet de serre de 2 % à 5 % par an. Les transports doivent y avoir toute leur part. Une méthode européenne unifiée de mesure des émissions est en cours d’élaboration (CountEmissionsEU).

Quant à l’artificialisation des sols, la contribution des entrepôts est modeste par comparaison avec la construction de logements.

Marc Cottignies (de l’Ademe) et Mehdi Medmoun (du ministère de l’Aménagement du territoire et de la Transition écologique) précisent le choix des méthodes de mesure des émissions : faut-il prendre en compte les seules émissions locales, intégrer la filière amont de production de l’énergie, raisonner en matière d’analyse du cycle de vie ? Pour l’heure, prévaut la réglementation Info GES. Ils donnent des ordres de grandeur des émissions des diverses composantes de la logistique (y compris les déplacements des consommateurs, l’entreposage, les emballages, etc.). Les entreprises sont encouragées à diminuer leurs émissions à travers le mécanisme des certificats d’émissions, qui devrait gagner en cohérence.

Benoit Dubois-Taine (d’Afilog) expose la manière dont son organisation – à la suite de la charte d’engagement signée avec l’État – a construit un indicateur synthétique de l’empreinte carbone des bâtiments logistiques. Il porte sur toute la vie des bâtiments, avec les phases de construction (et de démolition cinquante ans plus tard), de rénovation et d’exploitation (hors manutention dans l’entrepôt). Une première publication, à l’échelle européenne, est prévue prochainement.

Perspectives

Xavier-Yves Valère et Corinne Blanquart tirent les conclusions de la journée et esquissent les axes de travail pour l’année qui vient : prolonger l’analyse de la performance économique des activités logistiques, donner plus d’importance aux questions sociales et aux conditions de travail, à l’économie circulaire (liens entre gestion logistique, emballage, usage de l’eau), à la logistique urbaine, préciser le partage et la complémentarité entre logistique pour compte propre et pour compte d’autrui, renforcer les comparaisons internationales et enfin, de manière générale, poursuivre la démarche collective des organisations contribuant à l’observation.

Cette journée a démontré la mise en place progressive d’un véritable réseau d’observation de la logistique à acteurs multiples, publics et privés. La démarche est systémique, à la fois pluridisciplinaire, plurisectorielle et pluriscalaire. Il faut espérer qu’elle se renforcera encore malgré un contexte budgétaire contraint.

(Chronique publiée dans le TI&M n° 549)

Notes

1. La logistique en France. État des lieux et pistes de progrès, rapport du comité scientifique, ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, mars 2015.

2. Incidemment, on note que, dans la période récente de recomposition répétée du Gouvernement, le Cilog 2024 ne s’est pas tenu formellement. Un document cosigné par le Gouvernement et l’association France Logistique, intitulé Feuille de route logistique et transport de marchandises 2025-2026 (Mettre la logistique au service d’une France compétitive, résiliente, souveraine et en pleine transition écologique), de novembre 2024, semble tenir lieu de relevé de décision de ce Cilog fantôme.

3. Blanquart C., Vilain P. et Savy M., Tableau de bord de la logistique en France, pour le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires (DGITM) et le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (DGE), université Gustave Eiffel, décembre 2022.

4. On note que, du côté des administrations centrales, le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique ne participe plus à l’observatoire, comme il le faisait naguère à travers la Direction générale des entreprises (DGE).

5. Tous ces documents sont disponibles sur le site de l’Observatoire : Observatoire National de la Logistique. https://splott.univ-gustave-eiffel.fr/observatoire-national-de-la-logistique

DOSSIER À LA UNE

Ambition France Transports : bilan et attente d'une loi d'orientation

-

Ambition France Transports :que reste-t-il de nos amours ?

Yves Crozet – Professeur émérite à Sciences Po Lyon, Laboratoire aménagement économie transport -

Ambition France Transports et report modal du fret : agir sans expliquer ?

Michel Savy – Professeur émérite à l’École d’Urbanisme de Paris et à l’École des Ponts -

Réduire la dette grise du réseau ferré : le besoin urgent d’une révision du contrat de performance État-SNCF

Hervé Nadal, fondateur et directeur associé de Mensia Conseil

RUBRIQUES

DÉBAT

TI&M 551

Mai - juin 2025-

Les nouveaux enjeux de la logistique : bilan et perspectives

Débat TDIE-TI&M - 8 avril 2025, La Coupole, Paris

TECHNOLOGIES

TI&M 550

Mars - avril 2025-

Robotaxis : la révolution a commencé, mais elle fait peur aux Européens…

Hervé de Tréglodé

EUROPE

TI&M 552

Juillet - août 2025-

Objectif 2040 : une réduction des ambitions climatiques de l’UE ?

Cécile Combette-Murin

CLIMAT & ÉNERGIE

TI&M 551

Mai - juin 2025-

Les nouvelles donnes induites par la voiture électrique

Marc Bourgeois

LOGISTIQUE

TI&M 551

Mai - juin 2025-

Bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) d’un projet d’entrepôt urbain : Green Dock à Gennevilliers

Adrien Beziat, Martin Koning, Laetitia Dablanc

MOBILITÉ

TI&M 552

Juillet - août 2025-

Une analyse inédite des boucles de déplacements de l’enquête « Mobilité des personnes » 2019

Maël Bordas, Jean Coldefy

NOS DOSSIERS

écrits par des auteurs du secteur, experts, chercheurs ou universitaires réputés.

NOS NUMÉROS

en commandant un exemplaire papier, lisez en ligne ou téléchargez les en PDF.

NOUS DÉCOUVRIR

synthèse entre articles de fond et vulgarisation scientifique, rédigée par des experts.

ABONNEMENT

chaque nouveau numéro de TI&M.