L’ÉDITO

CHRONIQUES

L’ÉDITO

CHRONIQUES

ÉDITO

Ambition France Transports a remis le sujet de la dette grise sur le haut de la pile des problèmes importants à traiter. Lorsque le projet de loi d’orientation viendra à l’agenda, nous verrons si cette manifestation de lucidité – face à des réalités pourtant bien documentées de longue date – débouche sur un nouveau mouvement de balancier qui annonce des renoncements à certains projets autoroutiers et un réexamen du calendrier de réalisation de certaines lignes à grande vitesse qui ont été relancées en 2021.

Le rapport du groupe de travail n° 3 « infrastructures et services ferroviaires de voyageurs » a abouti à un consensus. « La régénération/modernisation du réseau structurant (le plus circulé) exige des recettes stables et pérennes à hauteur de 1,5 Md€ constants annuels supplémentaires à compter de 2028 par rapport au contrat de performance, à comparer à un coût de l’inaction de 15 Md€ d’ici 2032. »¹ Et plus loin : « L’atelier a convenu de l’intérêt incontestable que présente la prise en compte des LFDT² pour la continuité des services exploités sur le réseau structurant et s’est accordé à solliciter une revue générale d’étape des LFDT circulées et de l’état d’avancement de la problématique des trains innovants dans la continuité du rapport Philizot, et de l’actuelle mission de l’IGEDD. »

Pour les membres de l’atelier, « il est apparu assez unanimement que l’écosystème public des transports n’a ni les moyens budgétaires ni la capacité industrielle de mener de front l’ensemble des chantiers ferroviaires de régénération, de modernisation et de développement en projet, et devra les hiérarchiser et/ou s’appuyer sur des partenariats public-privé pour les préfinancer et accélérer leur réalisation »³. Les membres du GT, lucides, car informés par les nombreux revirements passés, enfoncent le clou afin d’éviter les phénomènes d’éviction. « Enfin, le GT soulève que dans le cas où le cahier des charges fixé par Bercy, proscrivant tout endettement supplémentaire, ne serait pas respecté pour toute autre composante de l’infrastructure ferroviaire (LGV par exemple), le principe de priorité à la régénération devrait prévaloir et permettre d’envisager que tout ou partie soit également financé par emprunt public »⁴. On ne saurait être plus clair.

Dans le contexte économique et budgétaire français : vitesse ou maillage performant ? Développement du réseau ou sauvegarde de l’existant ?

Derrière la question politique que pose la dette grise (faut-il encore développer le réseau quand on ne sait pas préserver l’existant ? que faut-il préserver ?) s’en cache une autre : faut-il apprécier les projets de transport en matière de temps gagné, ou d’accès créés ou simplement maintenus ?

Le gain de temps domine de façon écrasante le calcul des TRI socio-économiques des projets. Il est en effet possible d’estimer précisément le nombre de minutes économisées par des centaines de milliers de voyageurs. Il suffit ensuite d’attribuer une valeur à ce temps gagné qui est évalué de façon tutélaire, mais qui, plus prosaïquement, reflète la propension à payer qui dépend du motif et du niveau de revenu… ou de la subvention publique qui est apportée à la mobilité.

Être « pro-vitesse », c’est accorder la priorité à la réalisation d’autoroutes et de trains toujours plus rapides, au prix d’une contradiction souvent passée sous silence : l’optimisation de la vitesse commerciale sur l’ensemble d’une ligne TGV se fait au détriment des gares intermédiaires, moins fréquentées, et en omettant presque toujours de prendre en compte le temps d’acheminement et son coût, y compris de stationnement, entre la gare et le lieu de départ et de destination.

Si vous donnez la priorité à l’accès, c’est que vous supposez que le transport n’est pas une question de vitesse, mais de maillage, pour offrir la possibilité de se rendre à de multiples endroits. L’automobile est redoutablement efficace pour ce faire. Si vous voulez décarboner, vous êtes alors pour le maillage fin du territoire en services ferroviaires avec un maintien en état opérationnel des lignes de chemin de fer et un développement des services de car express, de métros, de tramway, de bus avec des choix de modes et de fréquences adaptés aux densités humaines ainsi qu’aux flux de déplacements.

Les partisans de l’accès ont un solide argument à faire valoir : le temps de trajet n’a pas beaucoup changé au fil des siècles. Les transports plus rapides ont permis de se déplacer plus loin : pas de gain de temps, des gains d’espace. La vitesse génère un accroissement de la demande de transport, l’accès peut créer du report modal à condition d’être bien conçu. Les défenseurs de la vitesse rétorqueront que la vitesse est un accès à plus d’endroits, pour plus d’activités, alors que l’accès spatial n’est qu’un potentiel dont la somme en zone moins dense est assez faible.

La trajectoire de la transition énergétique, l’effort d’adaptation au changement climatique et la recherche de résilience territoriale nous conduisent à penser que le maintien d’un potentiel d’accès a certes un coût, mais constitue une sécurité et une liberté dont certains pensent qu’elles n’ont pas de prix. Dans une perspective renouvelée de la conception du bien commun, il est peut-être temps de renouveler les fondements des études socio-économiques et de questionner la valeur donnée au temps gagné.

Évidemment, pour le transport décarboné de marchandises par le report modal vers le ferroviaire, l’accès doit largement primer largement sur la vitesse. En effet, compte tenu de la répartition spatiale des productions agricoles, industrielles, d’extraction de minéraux et des stocks (les entrepôts et les points d’entrée du commerce extérieur), c’est la qualité du maillage et de l’accès au réseau ferroviaire qui constitue la variable clé. En 2019, il avait été mesuré que plus du quart des tonnages de fret fût émis ou reçu dans des installations terminales situées sur le réseau capillaire fret et les lignes fines de desserte du territoire. Ces flux circulant ensuite sur l’ensemble du réseau national avec une partie significative vers les ports maritimes et les pays frontaliers. Le sujet de la dette grise ne se limite donc pas au réseau principal dès lors que l’enjeu du report modal pour le transport de marchandises reste à l’agenda.

Notes

1. Rapport Ambition France Transports – Financer l’avenir des mobilités, juillet 2025

(page 101 en pagination continue du document ou page 1 du rapport de l’atelier).

2. Lignes fines de desserte du territoire.

3. Page 106 du rapport ou page 6 du rapport de l’atelier.

4. Page 115 du rapport ou page 15 du rapport de l’atelier.

CHRONIQUE

Plusieurs publications viennent de jeter un regard critique sur la décarbonation des transports en France. Les données publiées par le Citepa1 et les infographies du secrétariat général à la Planification écologique (SGPE)2 montrent que ce secteur ne réduit que très faiblement ses émissions de CO2. Cette situation n’est pas transitoire, mais structurelle. Pourquoi les transports sont-ils condamnés à rester le mauvais élève de la classe ?

Depuis deux ans, le prix des carburants automobiles est orienté à la baisse. L’Insee nous indique que le prix moyen d’un litre de gazole est passé de 1,93 € en septembre 2023 à 1,62 € deux ans plus tard. Cela a accompagné une légère hausse du pouvoir d’achat des ménages et soutenu une reprise de la consommation en partie responsable de la croissance inattendue du PIB au troisième trimestre de l’année (+ 0,5 %). Depuis les chocs et contre-chocs pétroliers, nous savons que les coûts de l’énergie sont une variable clé de la conjoncture économique comme l’illustre l’actuel marasme de l’économie allemande. La croissance économique a besoin d’innovations ainsi que le souligne Philippe Aghion, le quatrième français ayant reçu le prix Nobel d’économie. Cependant, l’évolution des prix relatifs joue également un rôle central, et tout particulièrement les prix des énergies fossiles dont nous restons très dépendants. Une dépendance dont témoignent les émissions de CO2 des transports.

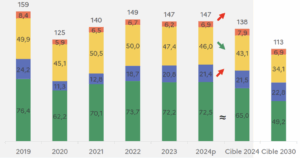

Figure 1 : Émissions de GES du secteur des transports (Mt CO2e, Citepa-Secten).

Rouge : maritime (dont soutes),

Jaune : transport terrestre de marchandises,

Bleu : aérien (dont soutes),

Vert : transports terrestres de voyageurs.

L’éléphant dans la pièce : anatomie d’une impasse

Lors du protocole de Kyoto, la France s’était engagée à réduire de 20 % ses émissions de CO2 liées aux transports (hors aérien). Or, elles ont continué à progresser jusqu’en 2015. Depuis dix ans, elles diminuent enfin, mais à un rythme très faible. Ce constat vaut pour la France, mais aussi pour tous les pays européens. La députée Marietta Karamanli (Socialistes et apparentés, Sarthe) a présenté, le 25 juin 2025, à la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale³, le premier tome de son rapport sur la décarbonation du secteur européen des transports qu’elle qualifie d’« éléphant dans la pièce ». À l’échelle européenne, depuis 1990, les émissions de CO2 des transports sont passées de 14,7 à 26,2 % du total (33 % en France) pour trois raisons principales : les effets rebonds ; la place insuffisante faite à la sobriété, qualifiée « d’impensé dans la politique européenne des transports » ; et la difficulté à penser les déterminants de la mobilité. Les politiques publiques auraient ignoré ces dimensions.

Une toute récente note d’éclairage de l’Institut Montaigne⁴ se montre également sévère avec les politiques publiques. Le secteur des transports ne contribue pas comme il le devrait à l’atteinte de nos engagements climatiques, car les politiques publiques auraient mis la charrue avant les bœufs. Les mesures contraignantes comme la hausse des prix des carburants ou les zones à faibles émissions (ZFE) ont été décidées avant que les ménages disposent des moyens d’y faire face. Les auteurs de la note pointent le manque d’équité, une gouvernance trop centralisée et un narratif trop centré sur les gains collectifs, ne mettant pas assez en avant les gains privés. Ils affirment que la grande majorité des habitants seraient tout à fait disposés à faire les efforts nécessaires s’ils avaient été demandés sur une base équitable, avec la bonne temporalité, de façon plus décentralisée, adossée à un récit plus mobilisateur. À en croire les auteurs, il suffirait de bien présenter et de mieux expliquer les politiques publiques pour que la population y souscrive.

Une telle affirmation n’est pas crédible, elle ignore le fossé qui sépare les opinions des comportements. Ainsi, une majorité de Français reconnaît que le déficit budgétaire est un problème, tout comme elle accepte l’évidence du dérèglement climatique. Néanmoins, dans les deux cas, chaque catégorie d’acteurs s’efforce de retarder ou de reporter sur d’autres les efforts que cela implique. Il ne s’agit pas seulement d’opportunisme, les contraintes qu’impose la réduction des émissions de CO2, tout comme celles qu’exige la maîtrise budgétaire, ne sont pas une simple pilule à faire passer. Ce n’est pas une erreur de méthode, mais bien une erreur de diagnostic qui transforme en impasse la transition des mobilités. L’ampleur des mutations et le leur coût individuel et collectif ont été sous-estimés⁵.

Kaya et le volontarisme contrarié

Les politiques climatiques, notamment dans le secteur des transports, ont laissé entendre que la transition écologique serait un processus non pas indolore, mais acceptable. Affichant la mobilisation d’importants fonds publics, le Grenelle de l’environnement et plus récemment le pacte vert de l’Union européenne ont insisté d’une part sur les changements techniques (électrification) et d’autre part sur l’évolution de la demande. Ils ont en cela repris les enseignements de l’identité de Kaya en actionnant les principaux leviers qu’elle propose.

Pour les déplacements de personnes en France, le Conseil national de la transition écologique (CNTE)⁶ indiquait en mai 2023 que les émissions devaient baisser de 28 Mt sur la base des hypothèses suivantes :

- 17 Mt par des changements techniques (électrification 11 Mt, biocarburants 3 Mt, allègement 3 Mt).

- 11 Mt par des changements de comportement (covoiturage 3 Mt, baisse de la demande 3 Mt et report modal 5 Mt).

Bien que modestes, ces objectifs n’ont été que partiellement atteints. Comme l’indique la figure 1, les émissions du transport terrestre de voyageurs ont baissé de 2019 à 2024, mais seulement de 7,8 Mt. L’efficacité des leviers proposés par l’identité de Kaya a été surestimée, par construction, puisqu’il fallait se montrer volontariste. Or les faits ont démenti les hypothèses⁷. Les véhicules électriques ne représentent qu’un peu plus de 20 % des ventes dans un marché dans l’ensemble en baisse, le renouvellement du parc se fait donc très lentement. Il n’y a pas d’impact significatif du covoiturage et le report modal est resté faible, voire inexistant si on prend en compte le transport aérien. Ce dernier étant un des principaux facteurs d’une demande de mobilité qui ne mollit pas. Les trafics aériens ont fortement progressé en 2025 en France et plus encore en Europe.

Au-delà des régressions que provoquent les échéances

Face à ce constat d’échec partiel, les réactions prennent des formes diverses et antinomiques :

- Une première forme de régression consiste à revenir en arrière. C’est le cas de l’entreprise Porsche qui a décidé de réduire ses ambitions dans le véhicule électrique et de relancer les modèles à moteur thermique. Une idée en partie relayée par l’Allemagne qui demande à l’UE d’abandonner le couperet de 2035. En France, existe aussi une forme « hybride » de refus de l’obstacle : les voitures hybrides non rechargeables représentent près de la moitié des ventes de voitures neuves.

- Une autre forme de régression consiste à proposer aux ménages de se passer de voiture. Pas seulement dans les zones denses, où cela a du sens, mais dans les zones rurales. Via la mise en place de services d’autocar coûteux pour la collectivité (+ de 40 Md€ par an), le Forum Vies Mobiles⁸ laisse accroire qu’un retour au modèle des années 1950 serait source de bien-être alors qu’il s’agirait d’une extraordinaire régression pour les habitants. Dans le même ordre d’idées, le transport aérien est toujours montré du doigt comme une affaire de riches alors qu’une récente étude vient de confirmer au contraire sa démocratisation et sa féminisation (55 % des passagères)⁹.

Nous voilà donc tiraillés entre deux formes d’oukases.

- D’un côté, la tyrannie du statu quo de ceux qui refusent le changement. « Encore une minute, Monsieur le bourreau », chantent en chœur les constructeurs automobiles, les transports routiers de marchandises, les compagnies aériennes, mais aussi et surtout les clients de ces activités !

- De l’autre côté, au nom de l’anticapitalisme et de la critique de la modernité, est promu un changement impératif et radical des comportements de mobilité. Or, privilégier le seul enjeu climatique ignore la complexité pour lui substituer une posture simpliste qui, au nom de la sobriété, fait fi des risques sociaux et politiques de la transition. Le philosophe Serge Audier¹⁰ évoque ainsi le risque de voir les engagements climatiques justifier une dérive vers un « État écoautoritaire » ou une « écodictature ». Comme l’a rappelé Florent Laroche¹¹ dans un essai stimulant, même notre sobriété est vorace. Elle ne remet pas en cause une abondance dont nous serions bien en peine de nous passer.

Le philosophe Pierre Charbonnier¹², parfois présenté, comme l’héritier de Bruno Latour, a développé dans sa thèse les relations étroites qui associent abondance et liberté. S’attaquer à celle-là est une menace pour les acquis liés à celle-ci. Nous pouvons lui laisser la parole pour clore cette chronique et comprendre que si nos objectifs climatiques ne sont pas tenus, ce n’est pas qu’une question de méthode. « Ce qui fait écran à l’émergence d’une pensée politique ajustée à la crise climatique n’est donc pas seulement le capitalisme et ses excès. C’est aussi en partie l’acceptation de l’émancipation dont nous sommes les héritiers, qui s’est construite dans la matrice industrielle et productionniste et qui s’est traduite par la mise en place de mécanismes protecteurs encore tributaires du règne de la croissance. L’obstacle est en nous, parmi nous : dans nos lois, nos institutions, plus que dans le spectre économique surplombant que l’on pourrait confortablement dénoncer de l’extérieur. L’État social, en dépit de ses immenses bénéfices, a par exemple contribué à consolider les objectifs de performance économique qui conditionnent son financement et qui, en retour, provoquent une mise en concurrence des risques sociaux et des risques écologiques ».

Notes

1. https://www.citepa.org/wp-content/uploads/2025/10/Note-Barometre-previsionnel-2025_prev-octobre_VF.pdf

2.https://www.info.gouv.fr/upload/media/content/0001/14/84e7c26667b4d2358c7f58361a68bae52105502f.pdf

3. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/organes/autres-commissions-permanentes/caeu/actualites/la-decarbonation-du-secteur-des-transports-au-niveau-europeen

4. https://www.institutmontaigne.org/publications/transition-des-mobilites-anatomie-dune-impasse

5. Dans leurs rapports, Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz ont pourtant bien rappelé que la transition pouvait être régressive et inflationniste. La décarbonation n’est pas un pique-nique !

6.https://www.gouvernement.fr/upload/media/content/0001/06/70271d2b861fd93577b32511f41998aa6f1b8e19.pdf

7. Pour une application détaillée de l’identité de Kaya à la France de 1960 à 2023, voir un récent papier d’Aurélien Bigo. www.chair-energy-prosperity.org.en/category/publications-2/

8. https://forumviesmobiles.org/recherches/16425/systeme-alternatif-de-mobilite

9. https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/etats-de-l-air-6eme-edition-mercredi-22-octobre-a-la-dgac-1105

10. Serge Audier, La Cité écologique : pour un éco-républicanisme, La Découverte, 2020, 750 p.

11. Florent Laroche, La Face cachée de la sobriété, 2025, éditions de l’Aube, 140 p., signalé par la BNF comme le livre du mois, avec celui d’un certain Philippe Aghion…

12. Pierre Charbonnier, Abondance et liberté. Une histoire environnementale des idées politiques, La Découverte, 2020, 460 p.

CHRONIQUE

Les changements (les bouleversements) du monde amènent à reconsidérer certains territoires, naguère quelque peu négligés, mais porteurs d’enjeux nouveaux. C’est le cas des « ports territoriaux ».

L’expression « ports territoriaux » appartient au vocabulaire administratif français, si créatif¹. Elle désigne tous les ports qui ne font pas partie des dix « grands ports maritimes » désignés dans un arrêté de 2006². Comme si les grands ports étaient extraterritoriaux !

Dans un numéro récent de Transports, Infrastructures & Mobilité (n° 551), l’Observatoire des politiques et des stratégies en Europe (OPSTE) soulignait la tendance à la polarisation des trafics portuaires à l’échelle de l’Europe – et même du monde. Les ports les plus puissants tendent à se développer plus vite que les autres. Leur trafic permet de financer ainsi que d’exploiter les équipements nautiques et de manutention les plus productifs (assurant des économies d’échelle). La localisation d’activités logistiques et industrielles de traitement des marchandises fidélise les trafics face à la concurrence des ports voisins. Enfin, la connectivité des ports (un élément clef de leur offre) se renforce avec l’augmentation de la diversité et de la fréquence de leurs dessertes, selon l’adage « le trafic attire le trafic ». L’hinterland des plus grands ports (Anvers et Rotterdam en tête) embrasse une large part du continent européen.

Pour autant, d’autres ports, plus petits et bien plus nombreux, jouent un rôle (ou plutôt des rôles) non négligeable. Ports de pêche, de plaisance, de desserte des îles, de croisière, de ferries, etc., ils sont répartis tout au long des littoraux. Certains ont une activité de fret non négligeable, ports moyens pour la collecte ou la distribution des conteneurs assurées par feeders avec les hubs intercontinentaux, ou pour des trafics directement reliés à leur origine ou leur destination. Destinés à un hinterland régional, ces flux portent sur des produits énergétiques, des matériaux de construction, des produits destinés à l’agriculture et l’élevage, etc., en liaison avec les activités économiques proches. Ces ports sont effectivement « territoriaux ».

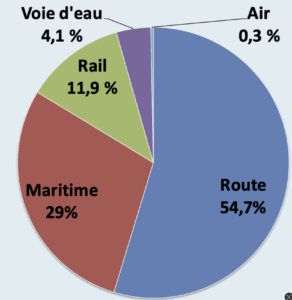

Néanmoins, les ressources qu’ils offrent et les enjeux qui leur sont liés sont plus larges. La décarbonation de l’ensemble de l’économie touche les ports de multiples façons : pour décarboner leur propre activité (manutention, alimentation des navires à quai), mais aussi pour être des lieux de distribution et dans certains cas de production d’énergies alternatives aux énergies fossiles ; pour accueillir les activités de montage et d’entretien des équipements éoliens et hydroliens ; pour développer des zones d’activité sur des réserves foncières parfois abondantes et dans un environnement social ouvert au (re)développement industriel et logistique, desservies par des transports multimodaux – y compris par le cabotage maritime, très inégalement développé en Europe. Le transport maritime est le deuxième mode utilisé pour les échanges intra-européens de fret, avant le rail et la voie d’eau.

Partage modal du fret à l’intérieur de l’Europe (UE 27), % t.km, 2020. Source : d’après Eurostat.

De tels ports territoriaux associent nécessairement l’ensemble des acteurs locaux, publics et privés, avec une gouvernance spécifique encourageant les coopérations. Pour autant, leur gestion et leur stratégie sont liées aux perspectives nationales et européennes. Les objectifs de décarbonation, de résilience face au changement de climat, de réindustrialisation valent à toutes les échelles géographiques et à tous les niveaux institutionnels. Les ports (et pas seulement les grands ports) sont inscrits dans le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) récemment révisé, comme nœuds multimodaux éminents. À l’heure où la sécurité s’inscrit parmi les priorités de l’Union européenne, ils entrent dans une stratégie de diversification et sécurisation des voies de circulation civiles et militaires.

La publication de la « Stratégie portuaire globale de l’Union européenne » est annoncée pour le premier trimestre de 2026. Les ports territoriaux devraient y avoir leur place.

Notes

1. Cet article s’inspire notamment du séminaire tenu le 15 octobre 2025 au Parlement européen à Bruxelles sur le thème : The Transition of European Gateways and the Resilience of Territorial Ports. Voir aussi : Kerbiriou R., Bazille A., Alix Y., Les Ports territoriaux, EMS Management, 2025.

2. Arrêté du 27 octobre 2006 fixant la liste des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements où l’autorité investie du pouvoir de police portuaire est le représentant de l’État.

DOSSIER À LA UNE

Ports et multimodalité

-

Synthèse des quinzièmes assises de Port du futur 2025 au Havre les 30 septembre et 1er octobre au Havre

Geoffroy Caude – Ingénieur général horaire de l’environnement et du développement durable -

Paris Terminal : de la vision à l’action pour une multimodalité performante

Juan-Manuel Suárez – Président-directeur général de PTSA -

La multimodalité vers et depuis les ports maritimes français

Hervé Nadal – Fondateur et directeur associé de Mensia Conseil

En accès libre : "Paris Terminal, de la vision à l'action pour une multimodalité performante"

La multimodalité ne doit plus se limiter au discours politique. Pour répondre aux exigences de compétitivité, de durabilité et de résilience logistique, elle doit se traduire par des systèmes fiables, transparents et compétitifs sur le terrain. Le présent article expose les considérations opérationnelles d’un acteur clé sur l’Axe Seine.

RUBRIQUES

DÉBAT

TI&M 551

Mai - juin 2025-

Les nouveaux enjeux de la logistique : bilan et perspectives

Débat TDIE-TI&M - 8 avril 2025, La Coupole, Paris

TECHNOLOGIES

TI&M 550

Mars - avril 2025-

Robotaxis : la révolution a commencé, mais elle fait peur aux Européens…

Hervé de Tréglodé

EUROPE

TI&M 553

Septembre - octobre 2025-

Financements européens pour les transports 2028-2034 : les propositions de la Commission

Cécile Combette-Murin -

L’UE et l’enjeu de la mobilité militaire

Cécile Combette-Murin

CLIMAT & ÉNERGIE

TI&M 551

Mai - juin 2025-

Les nouvelles donnes induites par la voiture électrique

Marc Bourgeois

LOGISTIQUE

TI&M 551

Mai - juin 2025-

Bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) d’un projet d’entrepôt urbain : Green Dock à Gennevilliers

Adrien Beziat, Martin Koning, Laetitia Dablanc

MOBILITÉ

TI&M 552

Juillet - août 2025-

Une analyse inédite des boucles de déplacements de l’enquête « Mobilité des personnes » 2019

Maël Bordas, Jean Coldefy

NOS DOSSIERS

écrits par des auteurs du secteur, experts, chercheurs ou universitaires réputés.

NOS NUMÉROS

en commandant un exemplaire papier, lisez en ligne ou téléchargez les en PDF.

NOUS DÉCOUVRIR

synthèse entre articles de fond et vulgarisation scientifique, rédigée par des experts.

ABONNEMENT

chaque nouveau numéro de TI&M.