L’ÉDITO

CHRONIQUES

L’ÉDITO

AMBITIONS ET RÉALISME

CHRONIQUES

TRANSPORTS ET DÉCARBONATION : L’AEE SÈME LE TROUBLE

OBSERVATION DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE : UNE DÉMARCHE COLLABORATIVE

(Chronique publiée dans le TI&M n° 549)

ÉDITO

AMBITIONS ET RÉALISME

Ce numéro présente le quatrième et dernier épisode du dossier « diagnostic et solutions pour un système de transport durable ».

Les travaux de la conférence Ambition France Transports (AFT) battent leur plein et appellent plusieurs remarques provisoires.

Sur le financement du verdissement du transport de marchandises, il y a encore peu de place faite au transport de fret et à l’enjeu de décarbonation de la logistique par le report modal. L’incertitude qui pèse sur les chargeurs quant au réseau et surtout à sa réelle disponibilité pour le fret dont disposeront les opérateurs ferroviaires et les opérateurs de combiné dans sept ans (à l’horizon des fameux plans d’exploitation émergents de 2032) pour leur offrir des solutions décarbonées et compétitives sur les transports longue distance rend parfaitement légitime les solutions intelligentes et pragmatiques envisagées par les opérateurs logistiques pour décarboner la route même sur la très longue distance (cf. la contribution de l’alliance European Clean Transport Network [ECTN] à AFT). Évidemment, une lecture en parallèle des contributions de l’Alliance 4F, de l’alliance ECTN et de l’AUTF oblige à se poser la question d’une démarche planifiée et engageante de l’État afin d’éviter les fausses manœuvres et les investissements échoués. L’appel des acteurs, d’une part, à programmer au plus vite, sans dépendre de tours de table financiers aléatoires, les investissements prioritaires du programme Ulysse Fret (sur le maillage des installations multimodales, les installations de service, les gabarits, etc.) et, d’autre part, à définir l’allocation capacitaire pour fournir des sillons « long parcours » conformes au modèle économique des opérateurs doit être entendu.

L’échéance des ETS2 se rapproche et les chargeurs doivent être en mesure d’anticiper. Pour les émissions sur un territoire de grand transit, c’est encore plus urgent. D’une manière générale, la lecture de l’ensemble des « cahiers d’acteurs » fait davantage apparaître une addition de besoins et de demandes (de ce point de vue, le volet ambitions est bien couvert) que des propositions de solution efficaces pour répondre à des fonctionnalités. La mobilité est rarement une fin en soi, elle vise à répondre à des programmes d’activités pour les personnes – programmes qui sont fortement modifiés par les évolutions des localisations des emplois et des actifs – et à des chaînes logistiques pour les marchandises sans omettre les redoutables défis de l’économie circulaire, et d’une réindustrialisation décarbonée. La réflexion semble principalement orientée vers l’offre de transport par mode et que vers une analyse fine et segmentée de la demande, seule à même de permettre une réponse efficace et adaptée aux attentes.

L’écart entre les financements actuels et les besoins qui ont été sérieusement approchés depuis quelques années (scénario de la transition énergétique du COI, insuffisance des montants financiers dans le cadre du contrat de performance pour simplement maintenir en état opérationnel le réseau ferroviaire, retard massif sur la modernisation du réseau – ERTMS, CCR, dette grise sur les réseaux routiers non concédés, besoin d’investissement pour la résilience et l’adaptation au changement climatique) risque de s’en voir accru.

Calendrier électoral oblige, la gratuité universelle ou presque refait son retour… comme si la mobilité était encore plus indispensable que l’eau ou l’énergie…

Le travail de synthèse entre les différents ateliers sera complexe et sera l’occasion, on l’espère, d’engager une véritable réflexion sur la régulation économique du secteur des transports, et cela, quel que soit le mode d’organisation privilégié. Mettre au centre de cette régulation la question de l’efficacité de l’euro public investi (et dépensé en fonctionnement) par tonne de carbone évitée et de MWh économisé, en cycle de vie complet, permettrait d’améliorer la cohérence avec la SNBC 3 et la PPE 3.

À trop vouloir embrasser on risque de mal étreindre, il n’est donc pas encore certain que l’impasse du « toujours plus de la même chose » sera évitée. Nous reviendrons sans doute sur le sujet dans la perspective de la nouvelle législature.

Le droit – en l’occurrence celui de l’environnement – est brutalement remis à sa place. Si cela se confirme sur le fond, il faudra que les études socio-économiques et d’impact ainsi que les enquêtes préalables à la DUP soient beaucoup plus sérieuses et rigoureuses afin d’éviter un foisonnement de projets sans véritable intérêt. Ou alors les autoroutes à 10 000 passagers par jour vont fleurir partout et les nouvelles infrastructures déstructurant les trames agricoles ou les continuités écologiques vertes ou bleues vont proliférer alors même que notre pays manque d’argent pour simplement maintenir les différents réseaux.

Notes

1. En ligne, en installations de service pour les relais, en terminaux intermodaux, en cours de marchandises et autres installations de service.

2. https://conference-ambition-france.transports.gouv.fr/cahiers-dacteur-deposes

TRANSPORTS ET DÉCARBONATION : L’AEE SÈME LE TROUBLE

La Commission européenne doit publier avant l’été la feuille de route de l’UE pour les émissions de GES. En 2040, elles devraient avoir baissé de 90 % par rapport à 1990. Cependant, cet objectif est contesté par la France et plusieurs autres pays. Ils sont fondés à le faire quand on se penche sur les prévisions de l’Agence européenne de l’environnement pour le secteur des transports.

L’Union européenne et la France se sont engagées à atteindre la neutralité carbone en 2050 avec deux objectifs intermédiaires : – 55 % en 2030 et donc – 90 % en 2040. Mais pour l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), cela semble hors d’atteinte dans le secteur des transports. Un peu supérieures à 800 Mt en 1990, ses émissions atteignaient 1 100 Mt en 2019. Une décélération lente les conduirait à 750 Mt en 2030 (- 7 % par rapport à 1990) et 650 Mt en 2050 (- 20 %). Nous sommes donc très éloignés des objectifs généraux, alors même que le secteur des transports représente 25 % des émissions totales. Même si, hypothèse peu réaliste, tous les autres secteurs (industrie, agriculture, résidentiel…) atteignaient la neutralité carbone, alors, du fait des transports, les émissions de GES de l’Europe ne baisseraient que de 80 % à l’horizon 2050. Pourquoi l’AEE est-elle si pessimiste et se permet-elle d’envoyer des signaux contraires aux ambitions de l’UE ? Nous répondrons à cette question en nous intéressant au transport de personnes. La question du fret a été traitée dans le précédent numéro.

Horizon 2030

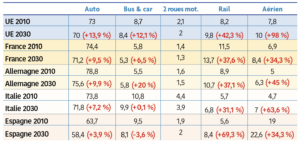

Les prévisions de l’AEE se fondent d’abord sur l’évolution des parts modales. Elles changeraient peu de 2010 à 2030, à l’échelle de l’UE comme dans les 4 pays cités. Le tableau 1 réserve quelques surprises. La première est le développement du transport aérien.

Comme les trajets intra-européens sont pris en compte, il dépasse le ferroviaire dans l’UE et ce serait encore plus net si étaient comptabilisés les destinations hors d’Europe. On notera la part très importante de l’avion en Espagne du fait des déplacements touristiques. Comme en Italie, la part modale du ferroviaire progresse peu, malgré l’importance de leurs investissements dans les lignes à grande vitesse. En Italie, la part de marché des deux roues motorisés représente plus de la moitié de la part du ferroviaire ! Partout, l’automobile conserve une part de marché importante, notamment en Allemagne.

Tableau 1 : Les parts modales en 2010 et 2030 (trajets domestiques et intra-européens).

L’AEE s’intéresse ensuite à l’évolution des volumes de trafic. Ils progressent pour pratiquement tous les modes de transport (hors 2 roues motorisés), comme le montrent les chiffres en rouge entre parenthèses. Partout, le ferroviaire progresse, mais cela n’implique pas de réduction des autres trafics. Au contraire, puisqu’à l’échelle de l’UE, l’aérien progresse plus de deux fois plus vite que le rail. Modestement, la route continue sa marche en avant. Dans les transports, le principe d’addition l’emporte sur le principe de substitution. Comme le montre Jean-Pierre Orfeuil dans les pages qui suivent (p. 19), le développement du ferroviaire n’empêche pas l’inertie des parts modales. Ce n’est donc pas un hasard si, depuis le pacte vert, l’UE insiste beaucoup plus sur la décarbonation de tous les modes de transport que sur le report modal.

Quel rôle pour le progrès technique

Pour décarboner les mobilités, l’identité de Kaya identifie cinq leviers. Trois concernent les comportements de mobilité : la demande, le partage modal et le taux de remplissage des véhicules. L’AEE nous dit que les deux premiers offrent peu de marge de manœuvre. Idem pour le troisième. Le taux de remplissage des avions est déjà très élevé. Pour les automobiles, le développement du covoiturage reste marginal. Pour les transports collectifs terrestres, l’accroissement de l’offre ne va pas forcément améliorer les taux de remplissage. Face à l’inertie des comportements, est-il possible que la décarbonation se fasse en recourant aux 2 leviers techniques, à savoir l’amélioration du rendement des moteurs et surtout la décarbonation des carburants, notamment via l’électrification ? L’AEE ne fournit pas le détail de ses données prospectives, mais quelques estimations sont possibles.

Pour l’aérien, les émissions totales devraient croître, de 116 à 135 Mt de 2010 à 2030, alors que le trafic passerait de 329 à 651,4 milliards de p.km. Cela signifie, en négligeant la part du fret, que les émissions unitaires par p.km diminueraient de 352 à 207 grammes. Le progrès technique serait important, mais plus que gommé par l’effet rebond sur les trafics.

Pour les automobiles, les trafics passeraient de 3 900 à 4 533 milliards de p.km et les émissions de 468 à environ 300 Mt, soit une baisse de près de 50 % des émissions unitaires (de 120 à 66 grammes) grâce à une électrification rapide du parc automobile.

L’AEE reconnaît donc que les progrès techniques peuvent contribuer à la décarbonation, mais cette dernière sera limitée du fait de l’inertie des comportements. En France, la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) prend également en compte les progrès techniques, mais envisage aussi des mutations majeures dans les comportements pour atteindre la cible. Qui faut-il croire ?

Notes

1. https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/sustainability-of-europes-mobility-systems/climate

OBSERVATION DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE : UNE DÉMARCHE COLLABORATIVE

Un système d’observation de la logistique, fiable et d’usage facile, est nécessaire pour fonder une stratégie nationale et en suivre la mise en œuvre. Le troisième et récent séminaire sur ce thème marque une avancée notable dans la mise en place d’un dispositif opérationnel.

En 2015, la Conférence nationale sur la logistique avait préconisé la mise en place d’un outil d’observation de la logistique¹, mais cette proposition consensuelle resta longtemps sans suite. Alors que le premier Comité interministériel de la logistique (Cilog²) se réunit en 2020, ce n’est qu’en 2022 que put se tenir une première séance de présentation d’un observatoire national de la logistique, conçu par l’équipe de l’université Gustave Eiffel avec le soutien du ministère des Transports (DGITM) et du ministère de l’Économie (DGE³).

Cette première réalisation montrait que l’exercice était faisable et que son résultat pouvait utilement alimenter une réflexion politique sur la logistique en France même si, bien sûr, il était à ce stade incomplet et perfectible.

Le troisième séminaire national organisé sur ce thème, le 13 janvier 2025 au ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, a été marqué par la diversité des acteurs représentés et le haut niveau des contributions.

C’est Rodolphe Gintz, directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités qui, significativement, ouvre la séance⁴. Il met en avant la collaboration entre acteurs privés et publics, la mise à disposition d’informations inédites, l’organisation en réseau d’observatoires régionaux en coopération avec l’Observatoire national, la création en cours d’un atlas actualisé des entrepôts, la complémentarité entre le service statistique du ministère (le SDES) et l’université Gustave Eiffel, ainsi que l’aptitude de leurs travaux à contribuer à l’élaboration et au suivi des politiques publiques.

Suivent les diverses séquences de la journée, introduites et animées par Corinne Blanquart et Paul Vilain (pour l’université Gustave Eiffel) et par Xavier-Yves Valère et François Tainturier (qui forment l’équipe de la DGITM dédiée à la logistique).

Tableau de bord de la logistique en France

Présentée par Paul Vilain, la Synthèse du tableau de bord (Données 2023) constitue la production centrale de l’Observatoire national. Elle s’est fortement étoffée depuis l’édition précédente et est désormais complétée de trois cahiers thématiques sur les territoires, les politiques publiques et l’immobilier logistique⁵.

Immobilier logistique

Vinciane Bayardin (SDES) présente l’enquête nouvelle sur les entrepôts en cours de réalisation (un « atlas »), portant sur les surfaces de plus de 10 000 m². Sonia Menand (du groupe de conseil en immobilier d’entreprise CBRE) souligne l’importance de la transparence des données pour un bon fonctionnement du marché, ainsi que l’intérêt qu’aurait un atlas européen.

Analyse économique

Présentant l’analyse économique de l’activité logistique, Corinne Blanquart et Paul Vilain insistent sur la nécessité d’améliorer la connaissance de sa compétitivité et de sa qualité de service, à travers des données de coûts, de prix, de partage de la valeur, prenant aussi en compte les efforts d’optimisation, l’attitude des chargeurs, etc.

François Tainturier prolonge l’analyse par des éléments d’étude de la demande de transport de marchandises, décomposant celle-ci selon 27 filières productives. Le volume de fret apparaît davantage lié à l’indice de production industrielle qu’au PIB. En matière de prospective, le volume de fret français en tonnes-kilomètres pourrait augmenter de 19 % à l’horizon 2050 par rapport à son niveau de 1990. Cet exercice vient aussi nourrir la planification écologique, prenant en compte les actions de modération de la demande et des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre de la troisième édition de la SNBC (Stratégie nationale bas-carbone).

L’étude de la demande est approfondie par une nouvelle enquête auprès des chargeurs, présentée par François Combes (du laboratoire SPLOTT de l’UGE). Cette démarche, qui se différencie des enquêtes traditionnelles menées auprès des opérateurs de transport, permet de mieux connaître l’influence de l’environnement logistique des entreprises sur l’organisation du fret.

Une table ronde réunissant des représentants d’activités économiques fortement demandeuses de transport de marchandises (Fabrice Accary de l’AUTF, Samuel Carpentier d’Intercéréales et Olivier Galisson de France Chimie) vient enrichir ces approches générales par la présentation des conditions économiques prévalant dans leurs secteurs : environnement international et pression de la concurrence, évolutions techniques et perspectives des marchés, qui conditionnent leurs possibilités d’optimisation des transports et notamment de report modal vers des alternatives à la route.

Annoncé par un précédent Cilog, l’Observatoire national de la performance portuaire (OPP) est désormais en place et présenté par Arthur de Cambiaire et Claire Arnault (du bureau de la stratégie portuaire de la DGITM). Privilégiant quatre thèmes d’analyse (compétitivité, développement économique, transition écologique, transition énergétique), il compare les principaux ports français, mais les situe aussi par rapport à leurs puissants concurrents des pays voisins. À terme rapproché, le modèle économique des ports devra être repensé face au déclin des trafics d’hydrocarbures et selon leur capacité d’adaptation à la transition énergétique ainsi que selon l’acceptabilité des projets de redéveloppement et de décarbonation des zones industrialo-portuaires.

Territoires

Paul Vilain montre que le marché de l’immobilier logistique connaît une pénurie de locaux disponibles et de ressources foncières dans la plupart des régions.

François Tainturier souligne la poursuite de la mise en place d’observatoires régionaux et des efforts de convergence dans le choix des méthodes d’observation et des indicateurs. Julie Raffaillac (de Régions de France) et Céline Lammin (en charge du développement de l’axe Sud MeRS : Méditerranée/Rhône-Saône) confirment ce processus collectif de progrès et de mise en cohérence.

Environnement

Paul Vilain rappelle que, pour se conformer à la trajectoire de la SNBC, la France doit faire passer son rythme de diminution des émissions de gaz à effet de serre de 2 % à 5 % par an. Les transports doivent y avoir toute leur part. Une méthode européenne unifiée de mesure des émissions est en cours d’élaboration (CountEmissionsEU).

Quant à l’artificialisation des sols, la contribution des entrepôts est modeste par comparaison avec la construction de logements.

Marc Cottignies (de l’Ademe) et Mehdi Medmoun (du ministère de l’Aménagement du territoire et de la Transition écologique) précisent le choix des méthodes de mesure des émissions : faut-il prendre en compte les seules émissions locales, intégrer la filière amont de production de l’énergie, raisonner en matière d’analyse du cycle de vie ? Pour l’heure, prévaut la réglementation Info GES. Ils donnent des ordres de grandeur des émissions des diverses composantes de la logistique (y compris les déplacements des consommateurs, l’entreposage, les emballages, etc.). Les entreprises sont encouragées à diminuer leurs émissions à travers le mécanisme des certificats d’émissions, qui devrait gagner en cohérence.

Benoit Dubois-Taine (d’Afilog) expose la manière dont son organisation – à la suite de la charte d’engagement signée avec l’État – a construit un indicateur synthétique de l’empreinte carbone des bâtiments logistiques. Il porte sur toute la vie des bâtiments, avec les phases de construction (et de démolition cinquante ans plus tard), de rénovation et d’exploitation (hors manutention dans l’entrepôt). Une première publication, à l’échelle européenne, est prévue prochainement.

Perspectives

Xavier-Yves Valère et Corinne Blanquart tirent les conclusions de la journée et esquissent les axes de travail pour l’année qui vient : prolonger l’analyse de la performance économique des activités logistiques, donner plus d’importance aux questions sociales et aux conditions de travail, à l’économie circulaire (liens entre gestion logistique, emballage, usage de l’eau), à la logistique urbaine, préciser le partage et la complémentarité entre logistique pour compte propre et pour compte d’autrui, renforcer les comparaisons internationales et enfin, de manière générale, poursuivre la démarche collective des organisations contribuant à l’observation.

Cette journée a démontré la mise en place progressive d’un véritable réseau d’observation de la logistique à acteurs multiples, publics et privés. La démarche est systémique, à la fois pluridisciplinaire, plurisectorielle et pluriscalaire. Il faut espérer qu’elle se renforcera encore malgré un contexte budgétaire contraint.

(Chronique publiée dans le TI&M n° 549)

Notes

1. La logistique en France. État des lieux et pistes de progrès, rapport du comité scientifique, ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, mars 2015.

2. Incidemment, on note que, dans la période récente de recomposition répétée du Gouvernement, le Cilog 2024 ne s’est pas tenu formellement. Un document cosigné par le Gouvernement et l’association France Logistique, intitulé Feuille de route logistique et transport de marchandises 2025-2026 (Mettre la logistique au service d’une France compétitive, résiliente, souveraine et en pleine transition écologique), de novembre 2024, semble tenir lieu de relevé de décision de ce Cilog fantôme.

3. Blanquart C., Vilain P. et Savy M., Tableau de bord de la logistique en France, pour le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires (DGITM) et le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (DGE), université Gustave Eiffel, décembre 2022.

4. On note que, du côté des administrations centrales, le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique ne participe plus à l’observatoire, comme il le faisait naguère à travers la Direction générale des entreprises (DGE).

5. Tous ces documents sont disponibles sur le site de l’Observatoire : Observatoire National de la Logistique. https://splott.univ-gustave-eiffel.fr/observatoire-national-de-la-logistique

DOSSIER À LA UNE

À la recherche d'un nouveau modèle de financement des transports (épisode 4)

- Que nous disent les bilans annuels des transports ?

Jean-Pierre Orfeuil - Professeur émérite, université Gustave-Eiffel - Le dilemme du réseau ferroviaire français : sauvegarder un patrimoine vieillissant et inégalement utilisé ou se concentrer sur un réseau performant, mais réduit ?

Pierre Messulam - Consultant - Faut-il casser la tirelire des péages autoroutiers ?

Alain Bonnafous - Professeur honoraire de l’université de Lyon, LAET & Lionel Clément - Docteur ès sciences économiques, Transae - Dominique Bussereau dans le rôle de Tom Cruise : « Mission impossible »

Alain Bonnafous - Professeur honoraire de l’université de Lyon, LAET - Le versement mobilité régional : les pistes pour faire de ce dispositif inédit un levier pour les mobilités

Vincent Cuffini-Valero - Directeur associé Mensia Conseil - Réformer le versement mobilité pour le sauver : suite et discussion

Guy Bourgeois - Ingénieur-conseil -------- -------- -------- - En libre accès, rubrique Climat & Énergie -

Les nouvelles donnes induites par la voiture électrique

Marc Bourgeois

La situation financière critique du pays et l'urgence climatique imposent des choix efficaces et économes. La volonté européenne de passer à 100 % de véhicules électriques en dix ans suscite débat, notamment sur sa faisabilité. En France, ce virage soulève des enjeux majeurs : perte des 30 Md€ de la TICPE dès 2024, mais aussi opportunité de stocker les énergies renouvelables. TI&M explore ces nouvelles perspectives avec Marc Bourgeois, expert en mobilité et territoires ruraux.

RUBRIQUES

DÉBAT

TI&M 551

Mai - juin 2025-

Les nouveaux enjeux de la logistique : bilan et perspectives

Débat TDIE-TI&M - 8 avril 2025, La Coupole, Paris

TECHNOLOGIES

TI&M 550

Mars - avril 2025-

Robotaxis : la révolution a commencé, mais elle fait peur aux Européens…

Hervé de Tréglodé

EUROPE

TI&M 551

Mai - juin 2025-

Les ports maritimes en Europe, diversité, concurrence et coopération

Michel Savy

CLIMAT & ÉNERGIE

TI&M 551

Mai - juin 2025-

Les nouvelles donnes induites par la voiture électrique

Marc Bourgeois

LOGISTIQUE

TI&M 551

Mai - juin 2025-

Bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) d’un projet d’entrepôt urbain : Green Dock à Gennevilliers

Adrien Beziat, Martin Koning, Laetitia Dablanc

MOBILITÉ

TI&M 551

Mai - juin 2025-

Renouvellement des pratiques d’études socio-économiques pour la mise en place d’un SERM sur l’étoile ferroviaire de Clermont-Ferrand : quels apports d’une démarche participative en phase de scénarisation ferroviaire ?

Salomé Pinel -

Élaboration d’une méthodologie de dimensionnement des parcs-relais (P+R)

Mathieu Le Gourrierec

NOS DOSSIERS

écrits par des auteurs du secteur, experts, chercheurs ou universitaires réputés.

NOS NUMÉROS

en commandant un exemplaire papier, lisez en ligne ou téléchargez les en PDF.

NOUS DÉCOUVRIR

synthèse entre articles de fond et vulgarisation scientifique, rédigée par des experts.

ABONNEMENT

chaque nouveau numéro de TI&M.